こんにちは。GinYamediaの徳留(@dome8686)です。 東京で35℃を超える猛暑が続いていた、真夏のお盆真っ盛り。私たちGinYamediaのメンバーであるジェーニャさん(@barcopaintokyo)、小山さん(@koyamagin)と私は、8月9日から11日にかけて北海道の積丹町を訪れました。

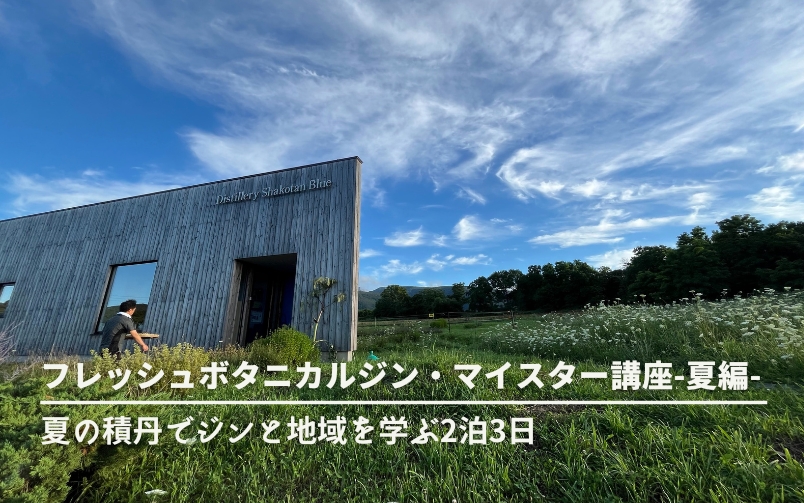

積丹町で作られるクラフトジン「火の帆(ほのほ)」を教材にした、「フレッシュボタニカルジン・マイスター講座」の現地研修に参加するためです。 日々、数多くのジャパニーズクラフトジンが生まれる中、その先駆けである「火の帆」がどのような環境やコンセプトのもとで造られているのか。それを現地で学べるのは、非常に貴重な機会です。

また、この講座の魅力はジン造りだけに留まりません。「地方の過疎化」や「都市部への人口集中」という課題に対し、いかにして「地域のコンテンツ」を組み合わせて展開しているのか。そのリアルな取り組みを知ることができる点も、大きな魅力と言えるでしょう。

この講座は、5月から翌年2月まで毎月1回、オンラインで開催されます。参考までに、私たちが受講した5月から7月の内容は以下の通りです。(※下記講座内容の文言は公式サイトより)

5月:ジンの歴史や世界の潮流を学ぶ

- GIN FES東京主宰者・三浦武明氏が語る、ジャパニーズジン誕生前夜。

- 国内ジン専門バーの先駆け・寺川聖氏が見据える、ジンの未来と可能性。

6月:GIN TASTER テイスティングライブ

- 3種類のジンをテイスティングし、ボタニカル構成や香り、味わいのレーダーチャートを作成。

7月:積丹スピリット、過疎の町を活性化する事業の全体像

- なぜ積丹半島の先端に蒸溜所は生まれたのか?

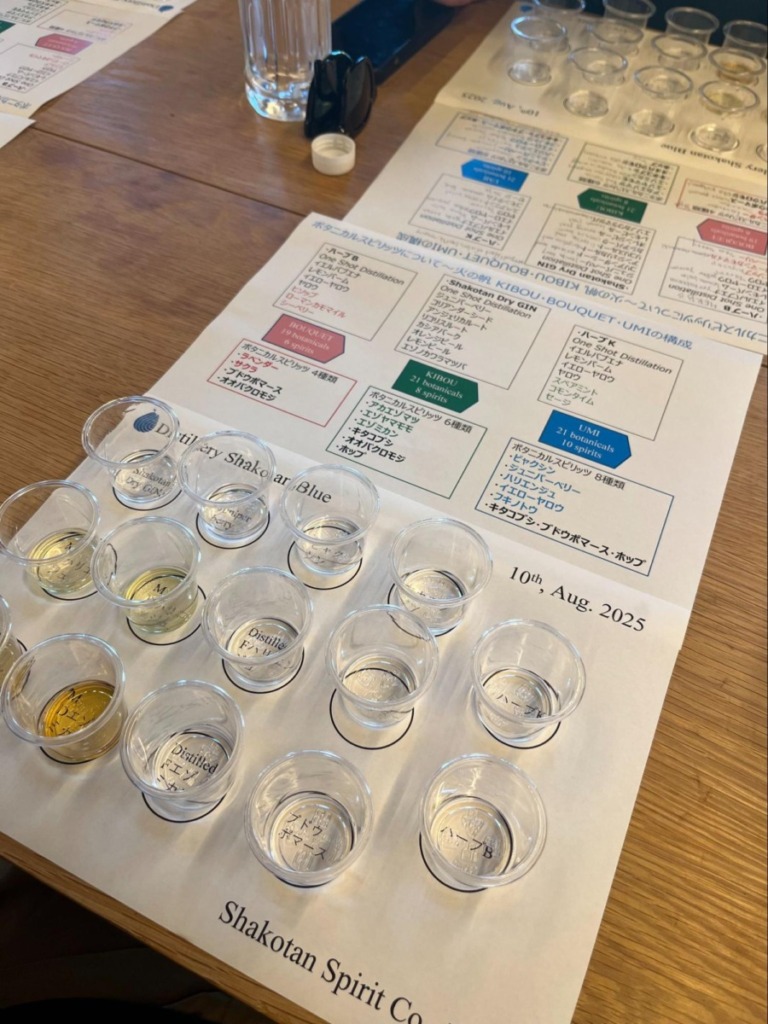

- 積丹ブルー蒸溜所のオンライン見学と「火の帆」の美味しい飲み方紹介。

ジンの歴史からテイスティング、地域活性化に至るまで、実に幅広い知識を学びます。そして8月と2月は、待望の現地研修。今回は夏の積丹へ向かいます。普段は画面越しにしか会えないメンバーと直接顔を合わせられることに、期待と少しの緊張で胸が高鳴りました。

積丹といえば、吸い込まれるような「積丹ブルー」の海。その美しい青を生み出す土地が、ジン造りにおいてどれほどのポテンシャルを秘めているのか。札幌から車で約2時間、道中に美しい海岸線が見え始めると、期待はますます膨らみます。

実は昨年、私は一旅行者としてこの地を訪れました。そんな積丹に、今年はジンを通じて関われるとは。不思議なご縁を感じながら、研修への期待に胸を膨らませていました。

積丹の恵みを五感で知る – 講座1日目

積丹ブルーの絶景から始まる、ボタニカルツアー

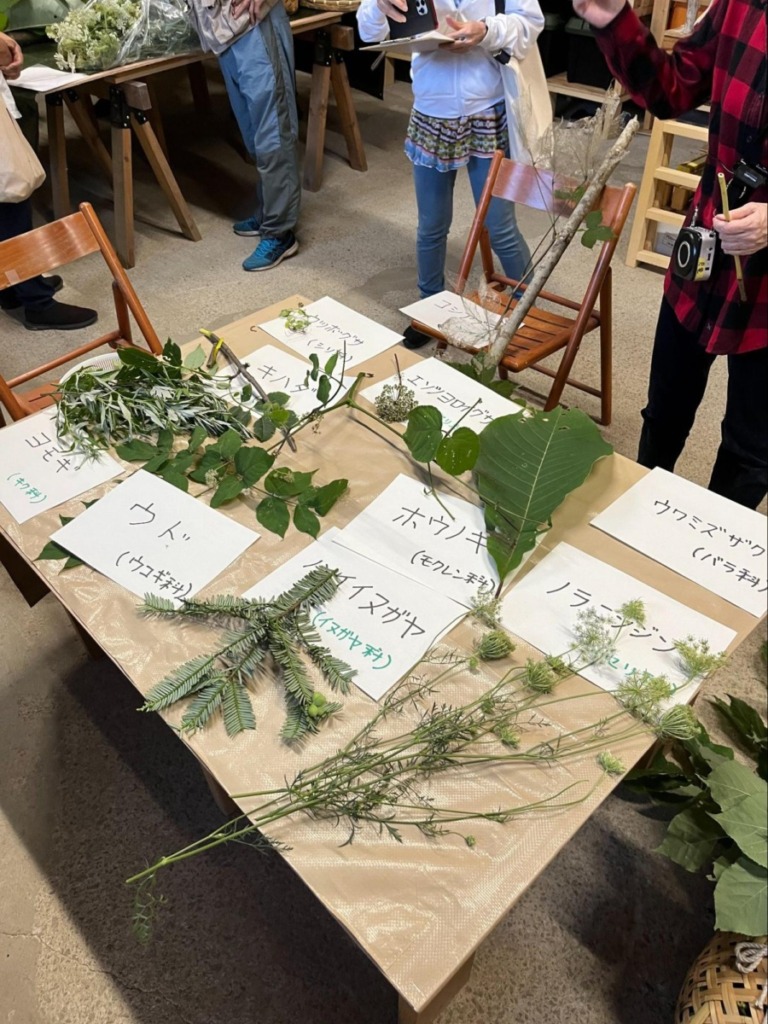

プログラムの幕開けは、クラフトジン「火の帆」の故郷である積丹の植生学習から。ガイドの方の運転で 積丹スピリット(@distillery_shakotan_blue)の蒸溜所から10分ほどのところの森に案内いただきました。車一台がやっと通れるほどの山道には、青々とした草木が生い茂っています。植生ガイドの濱田さん、木工デザイナーの煙山さんを中心に、自生する植物や木々について解説していただきました。驚くことに、ここで摘んだボタニカルを、この後の蒸溜体験で実際に使用します。

正直、山に入った瞬間は「すべて同じ緑色の葉っぱ」にしか見えませんでした。しかし、専門家の解説を聞きながら注意深く観察すると、一つひとつの植物が持つ個性に気づかされます。手触り、そのままの香り、そしてすり潰した時の香り。すべてが異なり、ジン好きならば「これを蒸溜したら、どんなジンになるんだろう?」と、探究心が刺激されること間違いありません。

例えば、これは「キハダ」。樹皮を剥ぐと、内側が鮮やかな黄色をしています。口に含むと、ほのかな苦みが広がりました。

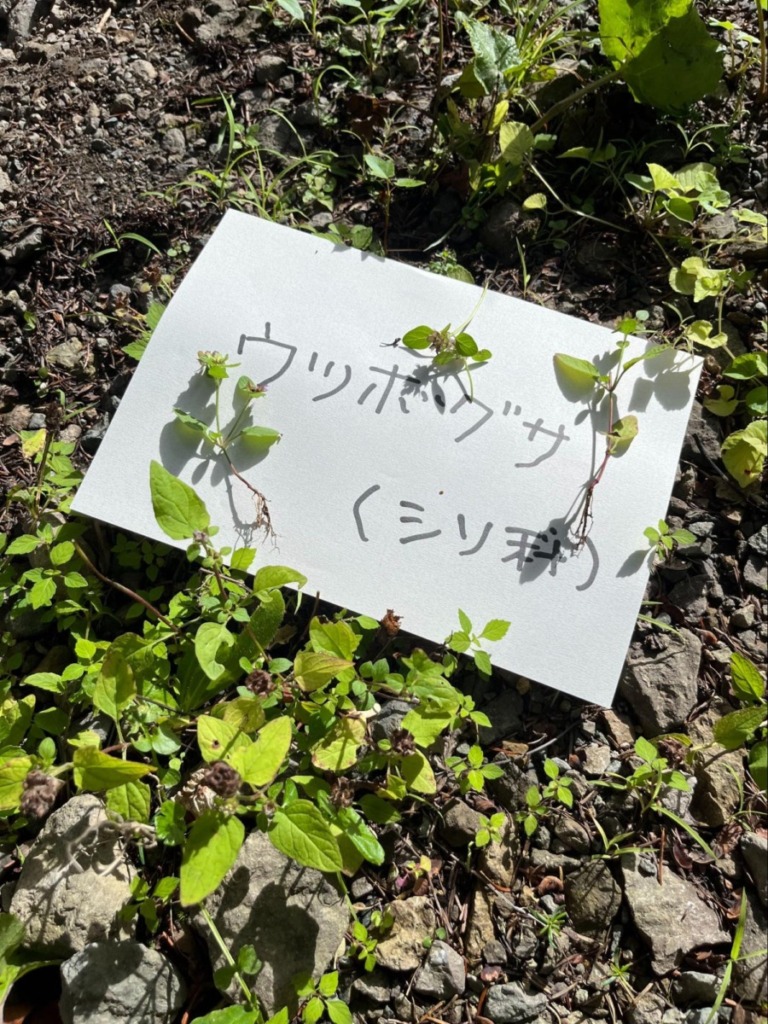

こちらはシソ科の「ウツボグサ」。シソ科の植物は茎が四角いそうで、今まで意識したことのなかった事実に「なるほど!」と感心させられます。

そして、若芽を天ぷらなどで食される「コシアブラ」。爽やかな青い香りが特徴的です。参加者はそれぞれ気になった植物を丁寧に摘み取っていきます。

もちろん豊かな自然には多くの生き物も暮らしています。

都会ではなかなか見ないサイズのカタツムリ。ジェーニャさん「エスカルゴ〜」と嬉しそうでした(笑)

北海道の夏といえど、日中は汗ばむ陽気です。ボタニカル採取を終えた私たちを待っていたのは、マスターディスティラー岩崎さんからの最高のプレゼントでした。軽トラの荷台が即席のバーカウンターに様変わりし、「火の帆 KIBOU BLUE」が振る舞われます。「火の帆」の生まれ故郷なだけに現地でいただくジンは圧倒的な説得力があります。

Barの名前は「Bar HIJET」(笑)

摘みたての香りを閉じ込める、蒸溜体験

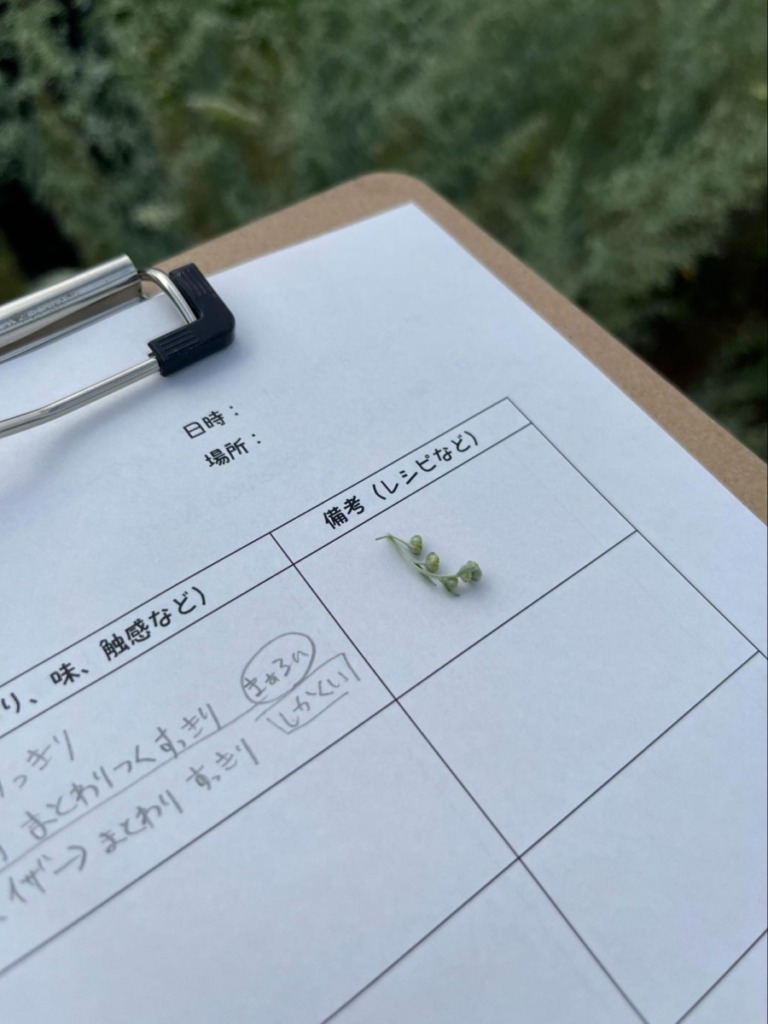

森から持ち帰った、摘みたての野草たち。香りや味を参加者全員で共有し、これらがスピリッツへと変化する過程を学びます。配布されたシートに、植物の感触や香り、特徴などを熱心にメモしていきました。

大量の野草を、みんなで手分けして加工します。「枝は斜めに切ると断ちやすいよ」「葉と茎を分けよう」といった声が飛び交い、初対面同士の参加者の間に自然とコミュニケーションが生まれる、素晴らしい時間になりました。

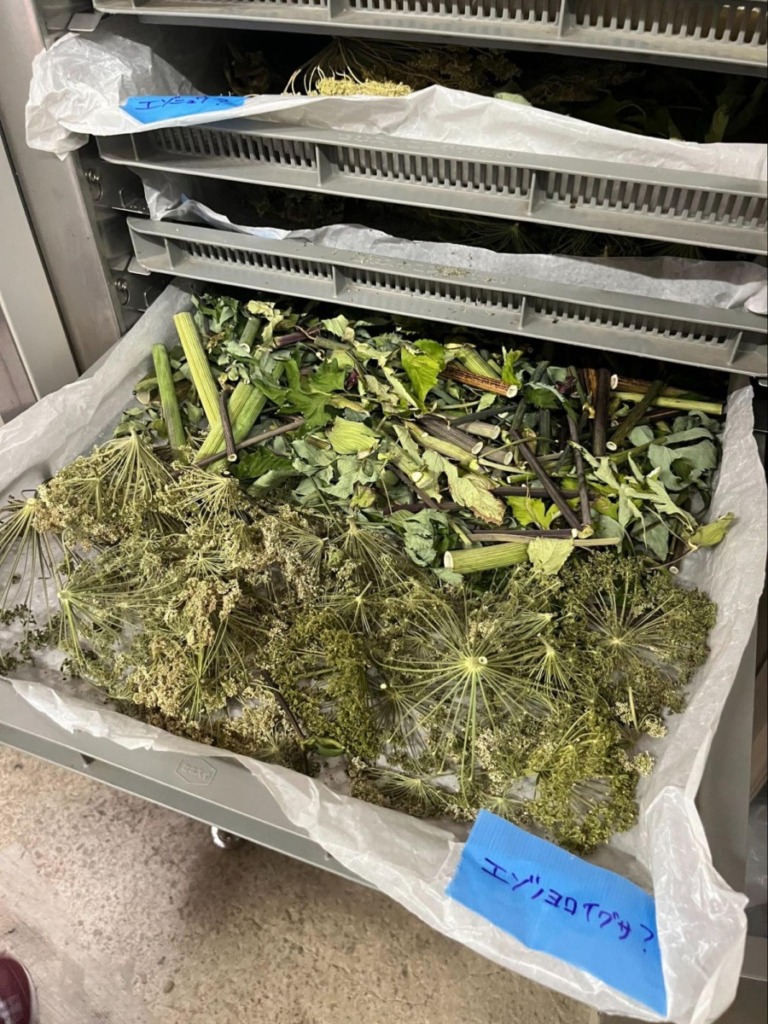

細かく刻まれたボタニカルの一部。どのボタニカルを主役にするかは、参加者の多数決で決定。その後の蒸溜方法は、積丹スピリットの皆さんが調整してくださいます。特に個性の強いキハダやノラニンジンは、スピリッツに直接漬け込む「マセレーション(浸漬法)」で成分を抽出することになりました。

マセレーション方式のボタニカルは袋につめていきます。

積丹スピリットの皆さんが蒸溜の準備をしている間、参加者の皆さんはちょっとした休憩タイム。

蒸溜所に戻ったタイミングで奥を見ると鹿の親子がいるのをジェーニャさんが発見。そのあたりに普通に鹿がいるのが北海道です。

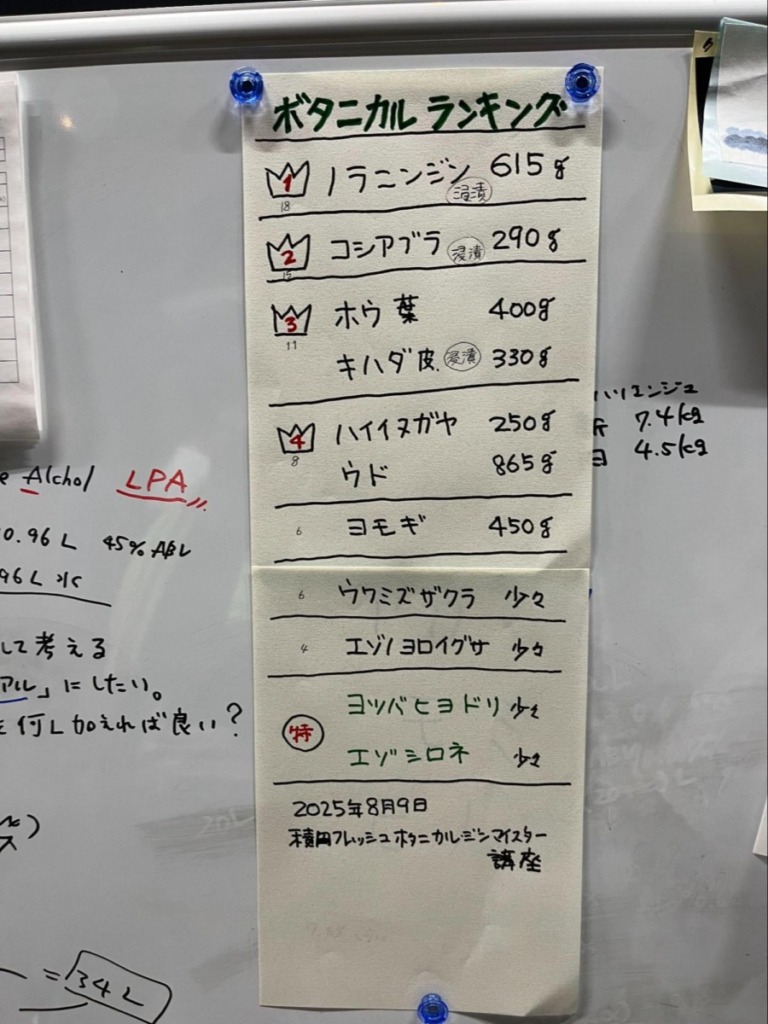

こちらが今回蒸溜するボタニカルの配合比。記念すべき、第一期生オリジナルのスピリッツが生まれようとしています。

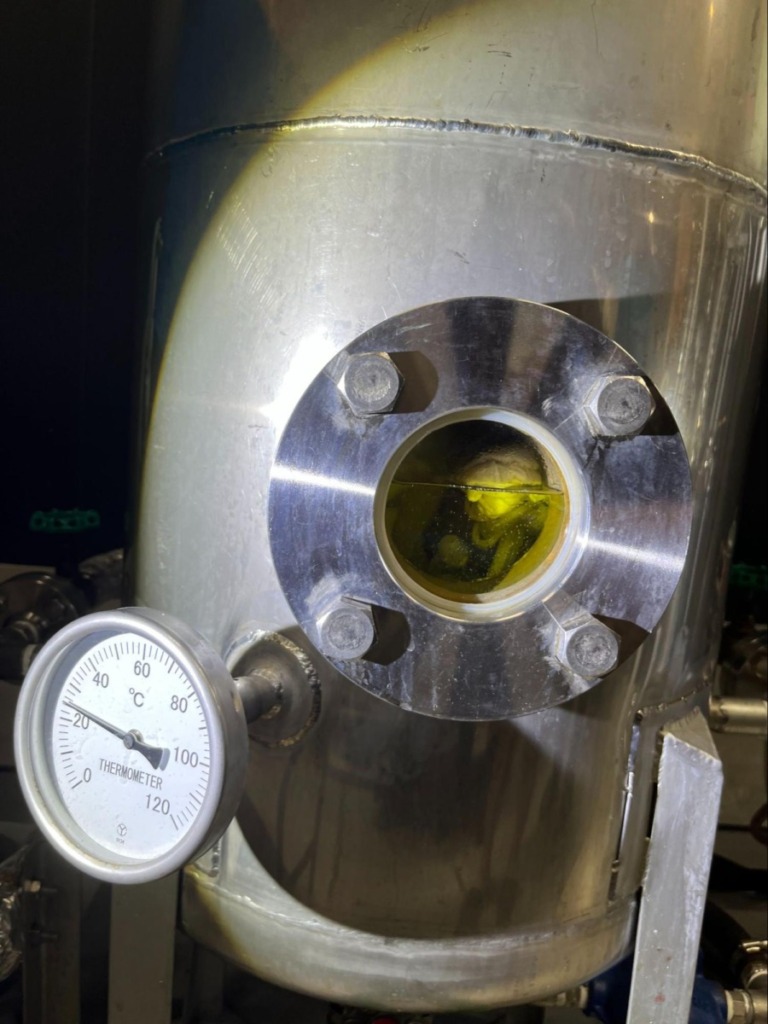

ボタニカルが投入された蒸溜器。普段、完成されたジンを飲むことはあっても、その製造過程を目の当たりにする機会は滅多にありません。まさに大人の社会科見学です。写真の減圧蒸溜機は、熱による香りの変化を抑えたい場合に用いるとのこと。低い温度で蒸溜することで、繊細な香りを最大限に引き出すのです。季節や時間で気圧が変わることなど、今まで考えもしなかった視点に気づかされました。

減圧蒸溜器全景。奥側で蒸溜して冷やされたものが写真右下のタンクに溜まっていく仕組みです。

いよいよ蒸溜がスタート。液体が黄色いのは、マセレーションしたキハダの色です。

蒸溜を終えると、先ほどの黄色は消え、無色透明のスピリッツが生まれました。(※この段階ではジュニパーベリーで風味付けしていないため、「ジン」ではなく「スピリッツ」と呼びます。) 一口含んでみると、驚いたことに、私たちが摘んできた野草の香りが幾層にも重なり、複雑な風味を醸し出しています。この絶妙な配合比を決める作業には、深い知識と経験が必要なのでしょう。世界の蒸溜家たちの技術と探究心に、改めて感服させられました。

なかなか見る機会がない蒸溜の過程で熱心に質問するGinYaMEDIAの小山さんと、今回、参加者としては最遠のオーストラリアから参加している蒸溜家の川原康平さん(@kohei_southerm)。

この過程を見た後に製品化されたプロダクトを見ると、これはもう研究の成果だと言えますね。

そんなことをしているとあっという間に夜です。東京では見れない空と抜ける風が心地よいです。

夜の宴-ジンと「しおかぜ羊」が織りなす食事の至高のペアリング-

夕食は「ジンに合う食事」をテーマにしたペアリングディナー。ハーブ専門家の大澄先生が考案したお料理と、積丹で育った「積丹 しおかぜ羊」(@shakotan_shiokaze_sheep)を堪能します。

ジンのハーブ感と料理の旨みが重なり、また新たな味覚が生まれる。緻密に計算されたペアリングの世界に、すっかり魅了されました。特に印象的だったのは、「UMIソーダ」と紫キャベツのマリネの組み合わせ。UMIの持つ旨味とマリネの酸味・甘みが一体となり、まるでお寿司を味わった後のような満足感が口に広がります。 また、ラベンダーの香りが華やかな「KIBOU ブーケ」には、「積丹トマトと生ハムのレモン香るパスタ」が驚くほどマッチ。積丹トマトがブーケのフローラル感を一層引き立て、レモンと米麹が味の土台をしっかりと支える、見事なバランスでした。

【この日のペアリングメニュー】

- UMIソーダに:フェンネルのスープ、紫キャベツのマリネ

- KIBOUロックに:サーモンとズッキーニのテリーヌ風、ラタシケプ(アイヌ料理)

- BOUQUETソーダに:積丹トマトと生ハムのレモン香るパスタ

- おまけ料理:棒タラとトマトスープ、シケレペ(キハダ)香る昆布醤油と豆腐白玉団子

外では、BBQ形式で「積丹しおかぜ羊」をいただきました。積丹の潮風を浴びた草を食べて育った羊は、ジンのボタニカルと同じ水を吸って育っているため、味わいの相性が抜群なのだとか。臭みはほとんどなく、調味料なしでもほのかな塩味を感じる、驚くほど食べやすい羊肉です。

フレッシュボタニカルの神髄に迫る – 講座2日目

積丹スピリットの心臓部へ、ハーブ農場体験

2日目は、積丹スピリットの製品に使われるハーブについて学びます。驚くべきことに、彼らは種を蒔く以前の「畑作り」から手がけていました。数年間、馬を放牧して土地を踏みならし、雑草を食べさせながら土壌を整えたそうです。その徹底したこだわりに、ただただ圧倒されます。ハーブの特徴や香りをシートに書き込みながら、農場を巡ります。同じ種類のハーブでも、植えられている場所が数センチ違うだけで香りの個性が全く異なるのは、大きな発見でした。

こちらの写真は札幌でトニックウォーターKUMIを作っている中澤さん(@kojinakazawa_sapporo)と私。なんだかいい写真でしたので運営の方にお借りしました。トニックウォーターKUMIについては以前にGinYaMEDIAでも特集しています(https://ginya-media.com/1522/)

ほとんどのハーブが触った時の香りと潰した時の香りが異なったことから、ボタニカルとして加工することを考えると、どの状態を原料として使うのかというのはポイントになりそうな気がします。

アイヌの人たちは「森の女神」と呼んだアカエゾマツ。このマツの新芽を火の帆のジンでは使用しています。

「KIBOUの森」と名付けられたエリアでは、地元の小学生たちとアカエゾマツを植樹する活動も行われています。この森が豊かに育つには、50年ほどかかるとのこと。次世代へと自然を繋ぐ、壮大なプロジェクトです。

今年ようやく実をつけたという栽培している「ジュニパーベリー」。ジン好きの皆様ならご存知かと思いますが、この実で風味付けしたものをジンと呼びます。

こちらは青リンゴのような爽やかな香りがするスイートブライヤー。個人的には、レモンのような香りのレモンバームと並んで、特にお気に入りの香りでした。 しかし、ジン造りの面白いところは、「良い香り+良い香り」が必ずしも最高の香りになるとは限らない点です。全体のバランスを考え、時には裏方として全体を支えるボタニカルも必要になるのです。

こちらはボタニカルではありません。プラムです。そろそろ収穫して食べようかなと思っていたところ、先にクマにまんまと食べられてしまったそう。人間もクマも美味しい時期をわかっています。

香りの解像度が上がる、乾燥とフレッシュの比較

このセクションでは、「火の帆」シリーズの構成とボタニカルの状態について掘り下げます。ハーブは乾燥させるか、フレッシュなまま使うかで、香りの強さや凝縮感が大きく変わります。

フレッシュなハーブは香りが強い一方、青臭さや苦みといった雑味も際立つことがあります。乾燥させるとそれらの角が取れて丸みを帯びますが、フレッシュならではの尖った個性は失われてしまう。素材をどの状態で使うか、そしてそれらをどう組み合わせるか。その選択肢はまさに無限大です。

積丹スピリットの保管庫には、ボタニカルごとに冷蔵、冷凍、乾燥といった最適な方法で保存されたハーブが並んでいました。

ジンのルーツを辿る、世界の薬草酒講座

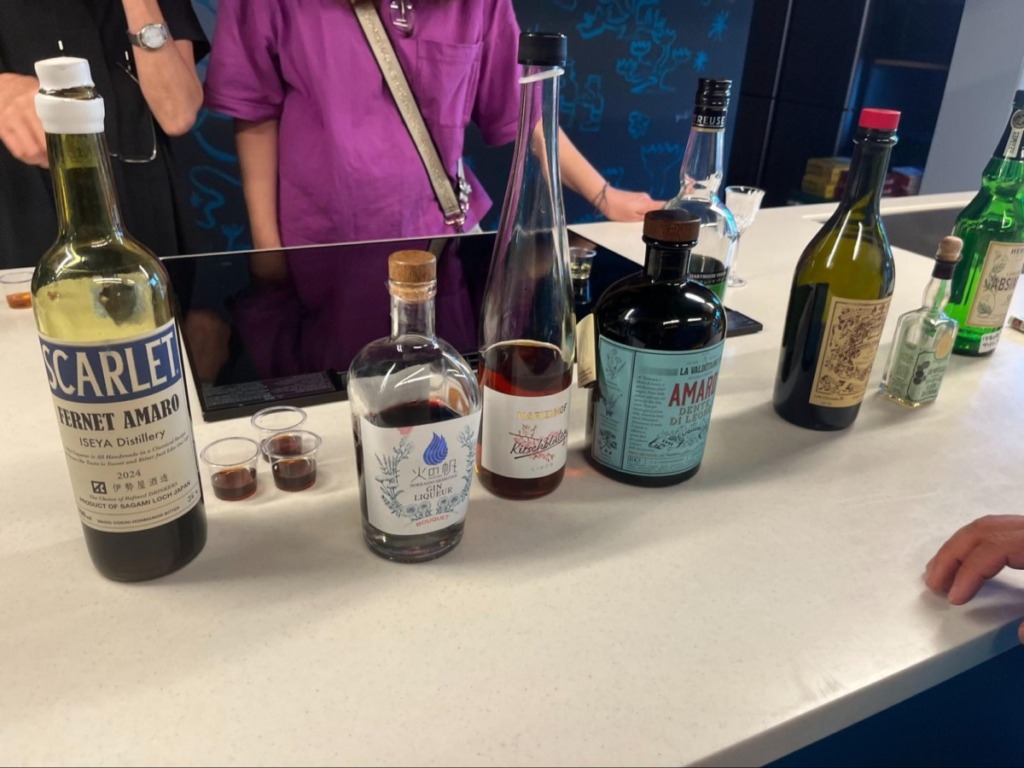

続いては、Herb Bar SOURCEの相澤先生による薬草酒の歴史講座。アブサン、アマーロ、シャルトリューズなど、世界の薬草酒の文化を学びます。

古くは「薬」としての役割を担っていた薬草酒が、人類の歴史とどのように関わってきたのか。その奥深い世界に引き込まれました。独特の苦みを持つものから、砂糖で甘みが加えられた飲みやすいものまで様々。しかし、どれもアルコール度数が高いため、試飲だけでも心地よく酔いが回ります。 個人的には、消化促進薬として修道院などで生まれたアマーロが好みでした。

ちなみに「火の帆」シリーズには、ハマナスを使ったリキュールも。バニラアイスにかけると、驚くほど美味しいデザートになります。

人が繋がる、未来が生まれる – 講座3日目と積丹で繋がるコミュニティ

参加者それぞれの「やってみたい」が交差する意見交換会

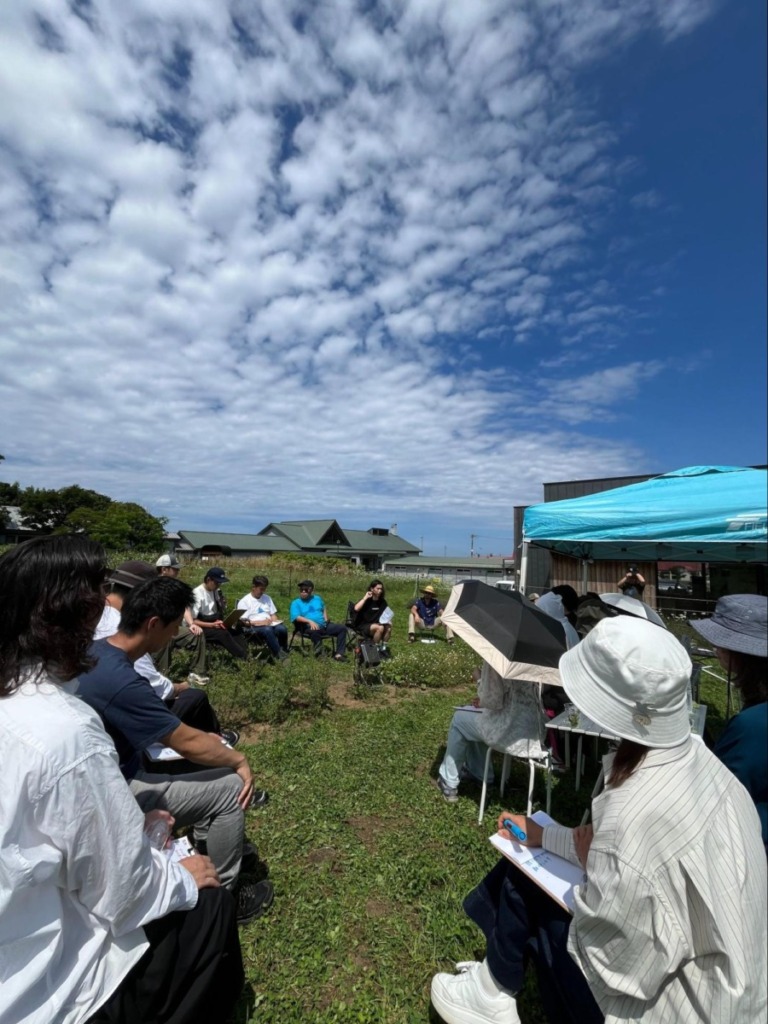

最終日。蒸溜所の裏庭で、参加者全員による意見交換会が開かれました。北海道から、遠くはオーストラリアまで。様々なバックグラウンドを持つ参加者が、居住エリアや共通点、時には血液型(!)でチームを組み、この研修で学んだことや「これからやってみたいこと」を熱く語り合います。

「オリジナルジンを造りたい」「町おこしで地域を盛り上げたい」など未来に向けたポジティブな意見が飛び交い、会場は熱気に包まれました。最後に主催の積丹ガストロノミー代表の宮本校長、積丹スピリットの岩井代表はじめスタッフの皆様からお言葉をいただき講座は終了となりました。

講座を越えた、かけがえのない出会い

この2泊3日で得たものは、ジンに関する知識や技術だけではありません。それは、かけがえのない「人との繋がり」です。記念すべき第一期生として集まったのは、飲食店経営者、トニックウォーター製造者、蒸溜家志望者、デジタルマーケターなど、多種多様なメンバー。 夜は宿泊施設で積丹スピリットのレアなジンを酌み交わし、語り明かしました。大人になってから、これほど夢中になれる時間がいかに貴重か、改めて感じさせられます。気づけば、心地よい酔いと充実感に包まれていました。

こちらは2日目の朝ご飯。積丹の平飼いの鶏の卵を使った卵かけご飯です。たらこやキムチをお好みでのっけて食べるのですが、このご飯が本当に美味しかった。使っているお醤油や調味料は北海道ではごくごくメジャーなものですが「その土地の日常をいただく」のが一番美味しいごちそうだと感じます。朝食後に珈琲を淹れてくれる参加者の方や、自然と配膳や片付けのために声掛けがあったりと朝食をとおしてコミュニティが形成されていく風景は大人になると新鮮ですね。ジンだけではなく共同生活をとおしても会話が生まれていくのです。

大人の修学旅行、蒸溜所横「フロリダ」宿泊記

今回の講座は蒸溜所のすぐ近くに建てられた宿泊施設「フロリダ」で座学が行われました。「フロリダ」は講習場所でもありますが、男性陣の宿泊施設であり、みんなでご飯を食べるところでもあります。後述の「岬の湯 しゃこたん」の併設施設です。

こちらは男性陣が泊まった宿泊施設「フロリダ」の二段ベッド。何年ぶりかわからないですが二段ベッドで寝ました。眠れるか不安でしたが疲れもあって2日ともあっという間に夢の中。ちなみに私は二階の住人でしたが酔っていてもちゃんと階段は登れるんだなと思いました。(ただし登った記憶はありません)いい大人が二段ベッドに寝てはしゃぐ姿は合宿そのもの。大人の合宿です。

岬の湯 しゃこたん

蒸溜所の隣には「岬の湯 しゃこたん」という温泉施設があるのですが、写真のような景色を見ながら温泉に入ることができます。波の音をBGMに時間帯によって刻々と変わる景色や満点の星空を見ながらの入浴は実に心地良いのです。

一般的に温泉の効能として日常を離れて心身を癒す「転地療養」の効果も期待されるのですが、まさにここ積丹はそれを体現できる場所です。ちなみに泉質は塩化物 炭酸水素塩泉。湯冷めしにくい泉質です。ちなみに何故筆者が泉質に注目するのかというと実は温泉ソムリエでもあるからです。

- 岬の湯 しゃこたん 公式サイト https://shakotango.jp/

- 岬の湯 しゃこたん Instagram @misaki_no_you

まとめ:積丹で得たもの

この夏の講座で得られたものは、ジンに関する知識や技術だけではありません。積丹の自然の素晴らしさ、フレッシュボタニカルの可能性、そして何よりも「人との繋がり」がありました。積丹はアイヌの言葉のシャックコタン(夏住むところ)を意味します。ウニを目的にたくさんの人が夏に集まる積丹ですが、冬になると厳しい気候になるようです。様々なバックボーンを持った方々が積丹のジンや町興しの観点から学び繋がって新たなコミュニティができあがっていったことを考えると、「人との繋がり」が最大の得たものと考えています。

写真は積丹スピリットのマスターディスティラーの岩崎さんです。

実は昨年、たまたま積丹の夏祭りの日に旅行で訪れて、岩崎さんお手製のカクテルをたくさん飲んでからの繋がりなのですが、今年は講座を受ける形で積丹で再会することができました。縁というものはよくわからなくて不思議なところで繋がります。

次回、皆さんとオフラインで再会するのは2月の冬の積丹。まったく想像のつかない銀世界で、どんな体験が待っているのでしょうか。今から楽しみでなりません。

積丹ガストロノミーの皆様、積丹スピリットの皆様、そしてこの講座を支えてくださったすべての講師、スタッフの皆様に、心から感謝申し上げます。

旅の途中で-積丹のウニ-

積丹の夏といえば、やはりウニ。GinYamediaのメンバーと川原さんでウニ丼を味わいました。この日は残念ながら赤ウニ(エゾバフンウニ)には出会えませんでしたが、白ウニ(キタムラサキウニ)の濃厚な旨味と甘みが口いっぱいに広がります。一度これを食べたら他では満足できなくなる、まさに格別の美味しさでした。

関連リンク

フレッシュボタニカルジン・マイスター講座公式サイト

https://umimori.club/fbgm/

積丹スピリット

https://shakotan-spirit.co.jp/

ポストする

ポストする